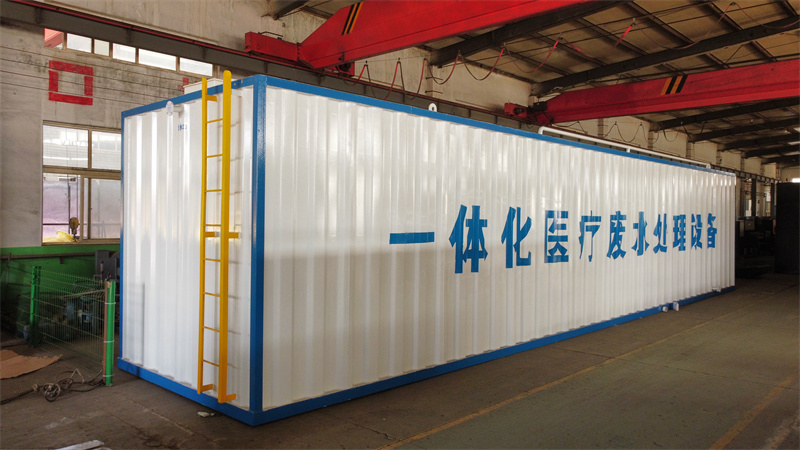

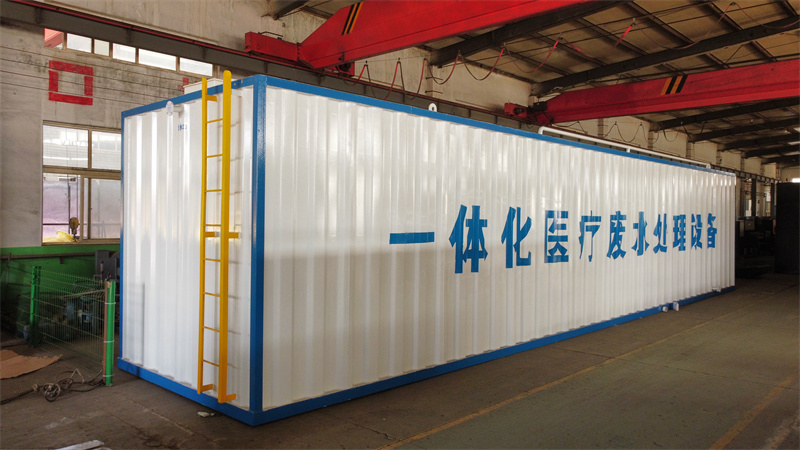

一體式污水處理設備——技術進階與場景適配的創新實踐

隨著分散式污水治理需求的精細化發展,一體式污水處理設備已從 “標準化產品” 向 “定制化系統” 演進。其核心競爭力不僅體現在空間集成度上,更在于通過工藝模塊化組合、材料性能升級與智能運維技術的融合,實現了 “處理效能、運行成本、環境融合” 的多維平衡,為不同規模、不同水質的污水治理場景提供精準解決方案。

一、技術升級:從基礎達標到高效穩定

一體式污水處理設備的技術突破,聚焦于解決傳統設備 “抗沖擊弱、脫氮除磷效率低、運維復雜” 等痛點,通過工藝革新與部件優化提升綜合性能。

強化脫氮除磷技術實現深度凈化。針對排放標準收緊(如總氮≤15mg/L、總磷≤0.5mg/L),設備采用 “分段式生化工藝”:厭氧段設置生物選擇器(停留時間 1-2 小時),通過高負荷環境富集聚磷菌,總磷去除率提升至 90%;缺氧段投放緩釋碳源(如固態乙酸鈉,釋放周期 30 天),解決低碳氮比污水(C/N<5)的脫氮難題,總氮去除率從 60% 升至 85%;好氧段采用 “曝氣生物濾池(BAF)”,濾料選用輕質陶粒(粒徑 3-5mm),比表面積達 500m²/m³ 以上,氨氮去除率穩定在 95% 以上。某社區的 10 噸 / 天設備通過該工藝,出水總氮、總磷分別控制在 12mg/L 和 0.3mg/L,優于一級 A 標準。

抗沖擊負荷設計保障系統穩定。設備通過三重措施應對水量水質波動:調節池采用 “折流式 + 潛水攪拌” 組合,水力停留時間延長至 12 小時(傳統為 6-8 小時),水質均化效果提升 50%;生化池采用 “彈性污泥負荷” 控制,污泥濃度可在 3000-8000mg/L 動態調整(高濃度進水時自動提高);曝氣系統配備 “變頻風機 + 溶解氧聯動” 裝置,溶解氧濃度波動控制在 ±0.5mg/L,避免過度曝氣或供氧不足。某商業區的 8 噸 / 天設備,在節假日水量達 15 噸 / 天(超設計值 87%)的情況下,通過抗沖擊設計仍保持出水達標,COD 穩定在 60mg/L 以下。

低維護部件選型降低運維強度。格柵機采用 “自清潔轉鼓式” 設計,柵隙 1mm,通過水流反沖自動清除雜質,清理周期延長至 7 天(傳統格柵為 1-2 天);曝氣系統選用 “可提升式曝氣盤”,無需排空池體即可更換,維修時間從 8 小時縮短至 2 小時;MBR 膜組件采用 “錯流過濾 + 脈沖曝氣” 技術,膜污染周期延長至 60 天(傳統為 30 天),清洗藥劑用量減少 40%。某醫院的 5 噸 / 天 MBR 設備,通過低維護設計,年維修次數從 12 次降至 3 次,運維成本降低 60%。

二、場景定制:從通用設計到精準適配

不同場景的污水特性與環境要求差異顯著,一體式污水處理設備需通過 “工藝定制 + 結構調整 + 功能優化” 實現深度適配。

高密度城區的 “空間極致利用” 方案。針對城中村、老舊小區等空間狹小的場景,設備采用 “立體集成 + 地埋安裝”:處理單元分層布置(上層設備間、下層反應池),占地面積比傳統設計減少 30%(10 噸 / 天設備占地僅 6m²);地埋深度 1.8-2.5 米,頂部荷載可達 5 噸 /m²,可直接作為停車位或綠化帶;進排管道采用 “側進側出” 設計,減少管道占用空間,某小區的 10 噸 / 天設備因緊湊化設計,成功安裝于兩棟樓之間的 3 米寬夾縫中,解決了無安裝空間的難題。

寒冷地區的 “防凍抗寒” 方案。北方地區設備需應對 - 20℃至 - 30℃的低溫,采用三重防凍措施:箱體做保溫層(50mm 厚聚氨酯發泡,導熱系數≤0.024W/(m・K)),確保內部溫度≥5℃;曝氣系統選用 “低溫曝氣盤”(工作溫度 - 10℃至 50℃),避免低溫脆裂;管道采用 “電伴熱 + 保溫棉” 組合,維持管內水溫≥10℃,防止結冰堵塞。某東北農村的 5 噸 / 天設備,在 - 25℃的冬季仍穩定運行,COD 去除率保持在 85% 以上,未出現凍損問題。

旅游景區的 “景觀融合 + 回用” 方案。景區設備需兼顧環保功能與景觀效果:箱體外觀定制為仿巖石、仿木材質,與周邊自然景觀協調;運行噪音控制在 50 分貝以下(采用低噪音風機 + 隔音罩),不影響游客體驗;處理水經 “超濾 + 紫外線消毒” 深度處理后,水質達《城市污水再生利用 景觀環境用水水質》(GB/T 18921),用于湖面補水、草坪灌溉,某 4A 級景區的 8 噸 / 天設備,回用率達 80%,年減少景區自來水消耗 1500 噸。

偏遠地區的 “新能源自給” 方案。針對無電網或電力不穩的場景(如山區、海島),開發 “太陽能 + 風能” 互補供電設備:光伏板功率按設備能耗的 1.5 倍配置(10 噸 / 天設備配 10kW 光伏板),風力發電機(功率 2-5kW)補充夜間或陰雨天供電;儲能電池容量滿足 3 天陰雨天氣的用電需求,確保設備連續運行;采用 “厭氧 + 人工濕地” 工藝,無需曝氣能耗,某海島的 3 噸 / 天設備通過新能源供電,實現 “零電費” 運行,處理水用于果樹灌溉,年增收 5000 元。

三、選型指南:從參數對比到實地驗證

選擇一體式污水處理設備,需建立 “技術可行性 + 經濟合理性 + 運維可控性” 的評估體系,避免決策失誤。

技術適配性的量化評估。通過 “四步驗證法” 評估設備是否適配場景:第一步,核對 “設計進水水質” 與實際水質的偏差(如 COD、氨氮濃度差應≤20%);第二步,計算 “污染物去除裕度”(設計去除率 - 實際需求去除率應≥10%),確保有緩沖空間;第三步,檢查 “設備尺寸” 與安裝空間的匹配度(含操作維修空間);第四步,驗證 “供電 / 供水條件” 是否滿足(如偏遠地區需新能源適配)。某項目因未評估水質偏差(實際 COD 是設計值的 1.5 倍),導致設備運行 1 個月即處理效率驟降,需額外投入 8 萬元改造。

經濟指標的全周期測算。計算 “噸水全成本”(包含設備折舊、運行費、維護費),而非僅看初期投資:10 噸 / 天的 A/O 工藝設備,全周期(15 年)噸水成本約 1.2-1.5 元;MBR 工藝設備約 1.8-2.2 元;農村簡易設備約 0.6-0.9 元。同時,評估資源回收收益(如中水回用節省的水費、新能源發電的電費收益),某景區設備通過回用收益,將噸水全成本從 1.8 元降至 1.2 元。

運維能力的匹配性分析。根據運維人員專業水平選擇設備:非專業人員(如村民、物業)優先選擇 “一鍵操作 + 故障自檢” 的簡易設備,避免復雜參數調整;專業運維團隊可選擇帶智能控制的高端設備,發揮其精細化調節優勢。要求廠家提供 “運維難度評估表”,包含:每周操作次數、每月維護工時、故障處理復雜度等指標,選擇與自身能力匹配的設備。

四、未來趨勢:從污染治理到資源循環

一體式污水處理設備正朝著 “低碳化、資源化、數字化” 方向發展,成為綠色經濟的重要載體。

低碳技術減少碳足跡。采用 “光伏直驅曝氣” 技術(光伏板直接為曝氣系統供電,減少儲能損耗),能耗降低 30%;開發 “污水 - 沼氣 - 電能” 循環鏈,10 噸 / 天設備的厭氧池年產沼氣 300-500m³,可滿足設備 10%-15% 的用電需求;設備箱體采用再生材料(如回收塑料 + 玻璃纖維復合),生產階段碳排放減少 25%。

資源回收創造經濟價值。處理水回用率提升至 80% 以上(如作為工業循環水、農業灌溉水),某工業園區的 20 噸 / 天設備年回用收益 2 萬元;污泥經好氧發酵(溫度 55-65℃維持 7 天)后制成有機肥料(有機質含量≥30%),10 噸 / 天設備年產肥料 1 噸,收益 1000 元;沼氣提純(脫硫、脫碳)后作為清潔能源,熱值達 5500kcal/m³,可替代天然氣使用。

數字孿生優化運行管理。通過構建設備的數字模型,實時映射物理設備的運行狀態,實現:工藝參數的模擬優化(如通過模型測試不同回流比對脫氮的影響)、故障的提前預警(基于振動、溫度數據預測設備壽命)、遠程運維指導(AR 技術標記維修步驟)。某智慧水務平臺的數字孿生系統,使設備運行效率提升 15%,能耗降低 10%。

一體式污水處理設備的選擇,本質是選擇一套 “與場景共生” 的污水治理生態系統。優質設備不僅能穩定達標,更能通過技術適配降低成本、通過資源回收創造價值、通過智能運維減少麻煩。對于決策者而言,深入了解設備的技術特性與場景適配能力,比單純比較價格更重要,只有選擇真正適合的設備,才能實現 “環保達標 + 經濟可行 + 長期穩定” 的治理目標。